- Hochschule Trier

- Campus wählen

- Quicklinks

-

- English

Heutzutage gibt es für jede Aktivität das passende Schuhwerk, zu römischer Zeit war die Auswahl jedoch begrenzt.

Wie verhalten sich römische Schuhe im Vergleich zu modernen auf unterschiedlichen Untergründen und bei verschiedener Belastung?

Ist das heutige Schuhwerk dem römischen überlegen, oder ist es vielleicht sogar umgekehrt der Fall?

Zu erforschen galt es, wie sich römisches Schuhwerk auf unterschiedlichen Untergründen verhält, als auch welche Kräfte sich mit ihm übertragen lassen bevor der Träger wegrutscht. Dies wurde im Zuge der Wissenschaftsallianz Trier in Zusammenarbeit mit der Universität Trier genauer betrachtet.

Dabei wurden zwei verschiedene römische Schuhtypen untersucht: Der Carbatina und der Caliga.

Der Carbatina ist ein Bundschuh mit glatter Sohle, der im römischen Reich als Alltagsschuh auch unter der ärmeren Bevölkerung weit verbreitet war. Er bestand nur aus einem einzigen Stück Rindsleder, welches zugleich die Sohle als auch das Oberleder bildete. Letzteres wurde an mehreren Stellen eingeschnitten, um sich besser an die Fußform anzupassen. Archäologische Funde belegen, dass die Carbatinae lange getragen und durch untergenähte Sohlenstücke repariert werden konnten.

Aufgrund seiner praktischen Eigenschaften sowie seines geringen Preises, war dieser Schuhtyp noch bis etwa 1000 n.Chr. weit verbreitet.

Im Gegensatz zum Carbatina wurde der Caliga hauptsächlich von römischen Legionären und nicht von der breiten Bevölkerung getragen. Das Oberleder und der obere Teil der Sohle betanden hier wieder aus einem zusammenhängenden, mehrfach durchbrochenen Stück Leder.

Der untere Teil der Sohle hingegen setzte sich aus zwei weiteren Lagen Leder zusammen, welche mit Nägeln, den s.g. clavi (Einzahl clavus) besetzt wurden, um mehr "Griff" des Schuhs auf dem Untergrund zu ermöglichen.

Da sich die clavi bei Märschen auf steinigem Untergrund abnutzten, wurde Legionären je nach Marschlänge eine gewisse Anzahl Ersatznägel mitgegeben, um die Caligae funktionstüchtig zu halten.

Zum Vergleich des römischen Schuhwerks mit dem heutigem wurden zusätzlich alle Versuche mit einem modernen Sportschuh durchgeführt und Referenzwerte aufgenommen.

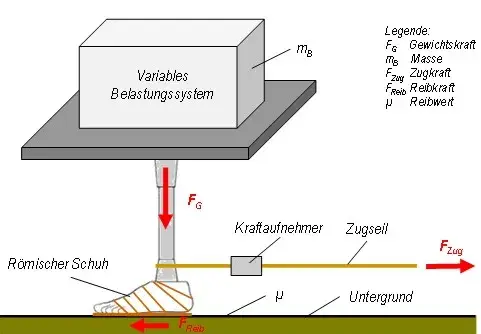

Mit einer Belastungsvorrichtung können unterschiedliche Gewichtskräfte auf eine Fußprothese ausgeübt werden, die den römischen Schuh trägt.

Über ein Zugseil mit Kraftaufnehmer werden Zugkräfte auf das Sprunggelenk ausgeübt und bis zum Rutschen des Schuhs erhöht sowie digital erfasst, womit die maximal übertragbare Kraft ermittelt wird.

Dabei erlaubt die Verstellbarkeit des Kugelgelenks der Prothese eine konstante Verlagerung des Schwerpunktes auf den Vorderfuß, wie es auch bei einer ziehenden Person der Fall wäre. Außerdem wird so das eingraben der Verse der Prothese in den Untergrund verhindert.

Die Römer waren zwar für ihren hervorragenden Straßenbau bekannt, doch mussten sich die Bürger und auch die Soldaten oft über schlechtere Wege oder sogar unbefestigtes Gelände bewegen. Im Zuge der Treidelversuche von römischen Binnenlastschiffen zeigte sich, dass die Zugkraft, die ein Mensch beim Treideln effektiv aufbringen kann, durch das Durchrutschen der Schuhe begrenzt war. Daher wurden die Versuche auf verschiedenen Untergründen durchgeführt (Matsch, Wiese, Befestigter Schotter, loser Schotter, Sand und Asphalt).

Über das Verhältnis von Gewichtskraft und maximaler Reibkraft wird der jeweilige für die Schuhart typische Reibkoeffizient bestimmt. Dieser erlaubt den Vergleich des unterschiedlichen Schuhwerks und die Abschätzung der maximal übertragbaren Kraft in Abhängigkeit vom Körpergewicht der ziehenden Person.

Sie verlassen die offizielle Website der Hochschule Trier