- Hochschule Trier

- Campus wählen

- Quicklinks

-

- English

Heutzutage sind Binnenlastschiffe mit einem Verbrennungsmotor, meist einem Dieselmotor ausgestattet. In der Zeitepoche der Römer (8. Jahrhundert vor Christus bis 7. Jahrhundert nach Christus) gab es diese Ausstattung noch nicht. Doch auch schon in römischer Zeit müssen Binnenfrachtschiffe in allen erdenklichen Größen eingesetzt worden sein.

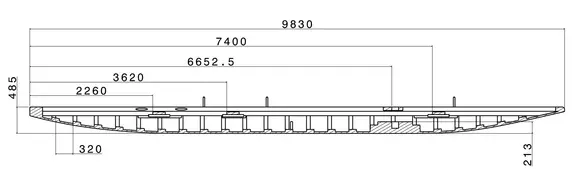

Am Beispiel der Rekonstruktion des Prahms SECUNDINIA im Maßstab 1:2 - benannt nach der Tuchhändlerfamilie der Secundinii, auf deren Grabmal, die "Igeler Säule" man noch heute Handels- und Treidelszenen betrachten kann, wurde in einem interdisziplinären Team aus Studierenden des Maschinenbaus der Hochschule Trier in Kooperation mit Studierenden der Alte Geschichte der Universität Trier die Handhabung und die Leistungsfähigkeit des Prahms untersucht. Gefördert wurde das Projekt von Nikolaus Koch Stiftung. Ziel war es, die Leistungsfähigkeit eines römischen Prahms an einem 1:2-Modell ermitteln, das von der BBS Wittlich im Rahmen eines Comenius-Projektes nach Plänen von Dr. Ronald Bockius (Museum für antike Schiffahrt) und auf Grundlage des Befundes von Bevaix (Lac de Neuchâtel) gebaut wurde.

Unter einem Prahm, abgeleitet von dem Mittelhoch- bzw. dem Mittelniederdeutschen 'prām', versteht man dabei eine Art Plattenbodenschiff oder auch Floß.Wie wurden diese Schiffe von den Römern bewegt, wenn man flussaufwärts fahren musste?

Meist wurden die Schiffe dann von Tagelöhnern gezogen, die das Schiff vom Ufer aus treidelten oder das Schiff stakten. Interessant ist, dass das Schiff nicht durch Rudern fortbewegt wurde, da die Ruderbesatzung den zur Verfügung stehenden Laderaum des Schiffes extrem minimiert hätte.

Auf der Mosel wurden die Fortbewegungsarten Treideln, Staken und Segeln untersucht und messtechnisch überwacht.

Treideln bezeichnet eine Methode des Transports in der Binnenschifffahrt, bei der die Lastkähne flussaufwärts gegen die Strömung an einem langen am Mast befestigtem Seil vom Ufer aus gezogen werden. Während im Mittelalter meist mithilfe von Zugtieren wie Pferden oder Ochsen gezogen wurde, geschah dies im Römischen Reich meist durch Menschenkraft.

Im Projekt wurde die beim Treideln benötigte Kraft zur Fortbewegung des Bootes erfasst. Hierfür wurden die Zugkraft im Treidelseil und der sich einstellende Seilwinkel zur Schiffsmittellinie über Senoren ermittelt und aufgezeichnet, um daraus Rückschlüsse auf die optimale Seillänge und die Anforderungen an Größe und Leistungsfähigkeit der Treidelmannschaft ziehen zu können.

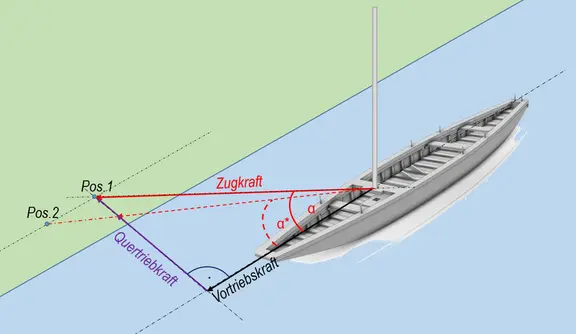

Wird ein Schiff getreidelt, wirken die in der Abbildung gezeigten drei Kräfte. Die Zugkraft (rot), Quertriebkraft (violett) und Vortriebskraft (schwarz) bilden ein rechtwinkeliges Vektordreieck. Um möglichst viel Zugkraft in Vortriebskraft umzusetzen, sollte der Winkel α möglichst klein gehalten werden, denn bei gleicher Vortriebskraft verringert sich durch den kleiner werdendem Winkel α die Quertriebkraft. Das Bild zeigt: Wird der Prahm in Position 2 getreidelt, wird die Zugkraft bei gleicher Vortriebkraft kleiner, allerdings wird auch auch Zugseil, das gezogen bzw. getragen werden muss, länger als an Position 1. Vorteilhaft ist auch, dass der Steuermann auf dem Schiff weniger "Gegenruder" legen muss, um das Schiff daran zu hindern, an Land gezogen zu werden. Dadurch verringert sich der Strömungswiderstand des Schiffes, was dem Vortrieb zu gute kommt. Ab einem bestimmten Winkel α wird die Quertriebkraft größer als die Vortriebkraft, wodurch ein Treideln nicht mehr möglich ist, da die Ruderwirkung nicht mehr ausreicht, das Schiff parallel dem Ufer zu halten.

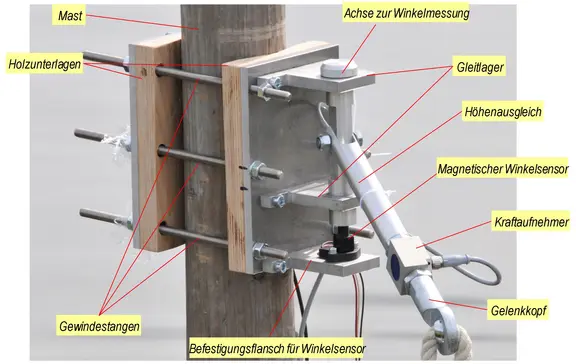

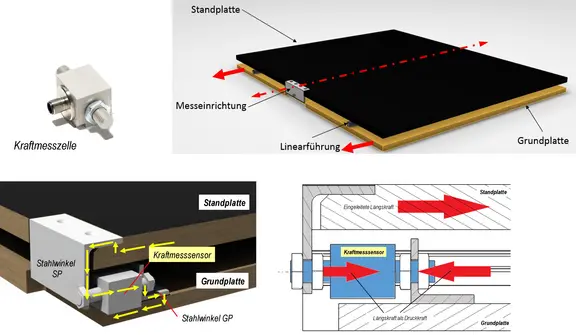

Zum Messen der Treidelkräfte am Mast wurde eine Messeinrichtung entwickelt, die aus zwei Platten besteht, die senkrecht zur Schiffsmitte auf Lagerschalen am Mast fixiert werden. Zwei Lagerböcke führen eine senkrechte Achse mit Ausleger in zwei Gleitlagern. Diese Achse ist in der Waagrechten um 180° schwenkbar und erlaubt einen Höhenausgleich von ca. 90°. Am Ausleger sind sowohl eine Kraftmesszelle zur Messung der Seilkraft als auch ein Drehwinkelgeber zur Erfassung des Winkels des Zugseils zur Schiffsmittelachse installiert. Der Drehwinkelgeber wurde berührungslos ausgeführt, er erfasst den Zugwinkel des Zugseils magnetisch.

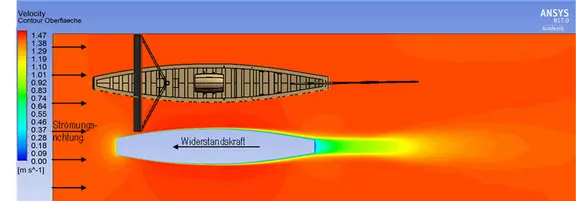

Da der Prahm als vollständiges CAD-Modell vorlag, konnte anhand der aufgenommenen Daten aus den Treidelversuchen die Leistungsfähigkeit des Prahms auch in der Fluidsimulation nachgestellt und untersucht werden.

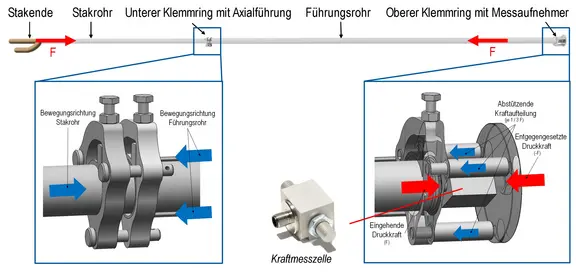

Die Fortbewegung eines antiken Lastschiffes durch das Staken erfolgt mit einer 4 bis 6 Meter lange Stange, die auf dem Grund des Gewässers abgestoßen wird. Durch die Reaktionskraft des Abstoßens der Stake vom Grund kommt das Schiff in Fahrt. Heutzutage wird beispielsweise in den Kanälen von Venedig diese Antriebsart auch weiterhin für die Fortbewegung eingesetzt. Allerdings erfolgt die Abstoßkraft immer schräg nach unten, sodass nur ein Teil der Stakkraft auch in den Bootsvortrieb umgewandelt werden kann. Es sind also messtechnisch zwei Kraftkomponenten zu erfassen, nämlich die Kraft, die durch den Stak ausgeübt wird, und die Kraft, die das Boot in Bootslängsrichtung vorantreibt.

Um die unterschiedlichen Kraftkomponenten zu messen, werden zwei verschiedene Meßvorrichtungen benötigt. Zum einen eine Kraftmessplattform, die auf dem Schiff montiert ist und auf der die Person steht, die das Schiff durch Staken vorwärtsbewegt. Die Kraftmessplattform misst dabei alle Kräfte in Schiffslängsrichtung . Dies wird erreicht, in der bei Platten über Linearführungen miteinander verbunden werden und sich so nur in eine Richtung, nämlich in der Richtung der Schiffslängsachse, bewegen können. Diese Bewegung wird durch eine Kraftmesszelle eingeschränkt, die somit die Vortriebskräfte in Schiffsrichtung erfasst.

Als zweites wird ein Kraftsensor in den Stak installiert, der die Kraft aufnimmt, die die stakende Person beim Abstoßen des Staks auf dem Untergrund erzeugt. Diese Messvorrichtung besteht aus zwei ineinander geführten Aluminiumrohren, dem äußeren Führungsrohr und dem inneren Stakrohr. Intelligente Klemmringe führen das Stakrohr innerhalb des Führungsrohrs und ermöglichen eine reibungsarme Axialverschiebung beider Rohre. So kann die durch das Staken am unteren Ende des Stakrohrs eingeleitete Stakkraft ohne Reibungsverluste auf den Druckkraftsensor am Stakende übertragen werden.

Der historische Befund liefert keine Quellen, die römische Binnenlastschiffe unter Segeln zeigen. Dennoch war das Segeln bei den Römern wohlbekannt. So kann durchaus angenommen werden, dass findige römische Transporteure auch die Windkraft zur Fortbewegung ihres Lastschiffes genutzt haben. Daher wurde der Versuch unternommen, den Prahm auch unter Segeln fortzubewegen.

Der Prahm wurde mit einem 16m² großen Rahsegel, also mit einem quer zur Killinie an dem s.g. Rah angebrachtem Segel, nach römischen Vorbild ausgestattet. Die ersten Versuche wurden zunächste mit zwei seitlich angebrachten Auftriebskörpern durchgeführt, um die Besatzung bei eventuellen Kenterungen nicht zu gefährden. Allerdings zeigte sich das Schiff im Segelverhalten extrem stabil, sodass in den folgenden Segelversuchen dann auf die Auftriebskörper verzichtet werden konnte.

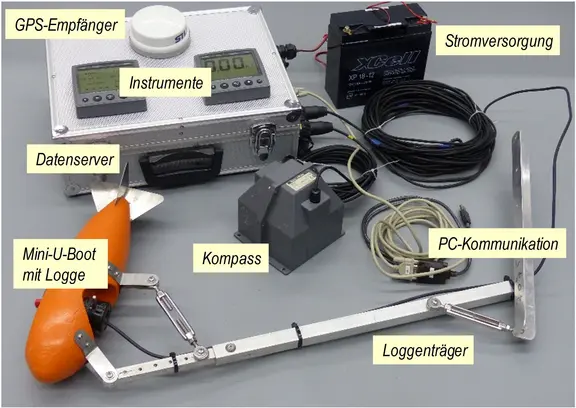

Die Erfassung der nautischen Schiffsdaten und der Schiffsbewegungen erfolgte Mittels eines Messsystems, das die GPS Position, die Fahrt und den Kurs über Grund, die Fahrt durch das Wasser mithilfe einer Logge, den gefahrenen Kompasskurs und Windgeschwindigkeiten des scheinbaren und des wahren Windes an Bord mehrfach pro Sekunde aufzeichnet. Zur Messung der lokalen Windbedingungen an der Mosel wurde auf dem Regattaturm des Yachthafens Trier Monaise ein Windmesssystem installiert, das die lokale Windgeschwindigkeit, die lokale Windrichtung, den lokalen Luftdruck und die lokale Lufttemperatur erfasst.

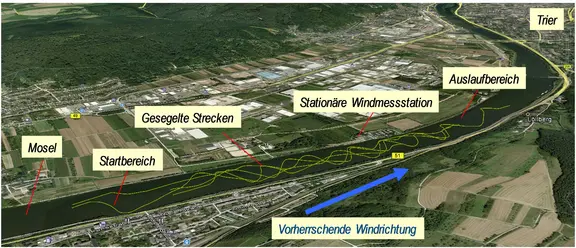

Ein bedeutendes Ziel der Segelversuche war es, die Leistungsfähigkeit des Prahms auf unterschiedlichen Kursen zum Wind zu ermitteln. Daher lagen die zu segelnden Strecken nicht gerade vor dem Wind sondern immer auf unterschiedlichen Richtungen zum Wind, um die spezifischen Geschwindigkeiten des Prahms auf den unterschiedlichen Kursen zu ermitteln. Aus diesen Daten kann dann ein Polardiagrammen erstellt werden, das die Leistungsfähigkeit des Prahms auf unterschiedlichen Kursen zum Wind dokumentiert.

In den Versuchen stellte sich heraus, dass das Segeln mit dem Rahsegel erstaunlich gut möglich ist. Das Schiff zeigte sich stabiler und manövrierfähiger als zunächst erwartet. Auch die aufgrund des fehlenden Kiels zunächst vermutete starke Abdrift bei Halbwindkursen blieb aus. Eine Ursache hierfür mag der eckig zulaufende Rumpf sein, der wie ein angebrachtes Schwert den Versatz durch den Wind verhindert. Auch bei einer Windgeschwindigkeit von 4 Beaufort war der Prahm noch gut beherrschbar.

Diese Erkenntnisse werden sicherlich auch die Römer damals gemacht haben, und da sich das Rahsegel innerhalb einer oder zwei Minuten hissen und bergen lässt, kann man selbst auf kleinen Flüssen Streckenabschnitte segeln und somit die Mannschaft beim Treideln und Staken entlasten. Man kann davon ausgehen, auch auf auf Binnenflüssen die Segelkraft genutzt wurde. Aufgrund ihrer vielseitigen Antriebsmöglichkeiten, der geringen benötigten Wassertiefe und der hohen Tragkraft waren Prahme somit für die auf den ersten Blick nicht schiffbaren Wasserstraßen des römischen Reiches ein sehr effektvolles Transportmittel.

Link zur Website der UniversitätTrier, Projektpartner im Zuge der Wissenschaftsallianz Trier.

Sie verlassen die offizielle Website der Hochschule Trier